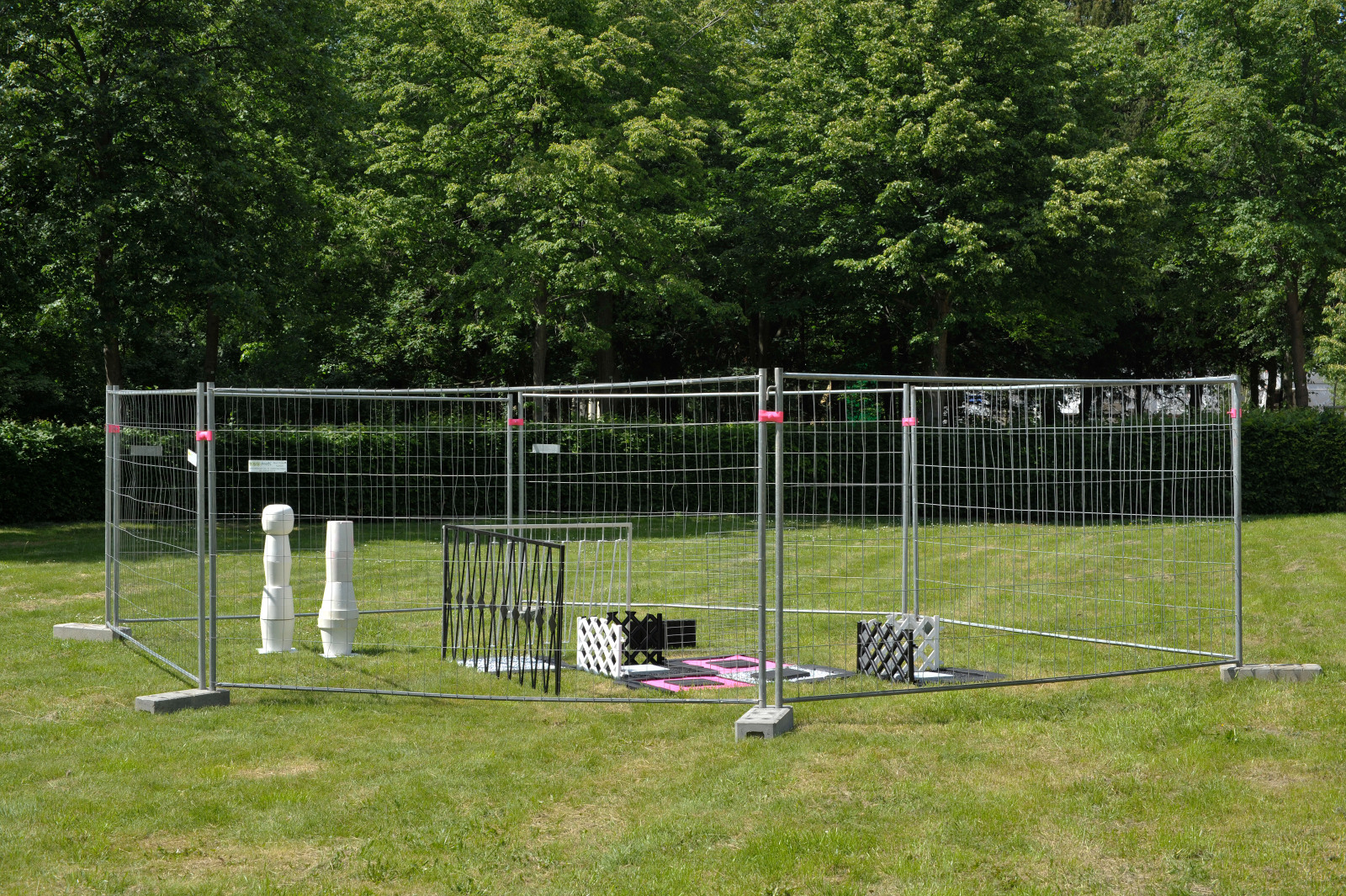

An ausgewählten Wegkreuzungen um die Orangerie des Dessauer Georgengartens herum platziert Andrea Pichl verschiedene schmiedeeiserne Elemente, die an Gartenzäune erinnern. Mit ihnen und mit Hilfe von Zierkieseln erweitert die Künstlerin den klassizistischen Park um Zitate moderner Vorgartenarchitektur. Diese temporären Umfriedungen und pointierten Flächengestaltungen könnten ohne weiteres zur Villa Arpel aus Jacques Tatis Film Mon oncle gehören. Wie Tatis Meisterwerk von 1958 so fragt auch Pichls für Modell und Ruine entwickelte Arbeit nach dem Nachleben der Moderne im bürgerlichen Garten und dem Verhältnis zwischen moderner Ästhetik und deren Unterwanderung durch den Geschmack ihrer Nutzer.

delirious Dinge II

Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Wieland Krause

Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Wieland Krause Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Wieland Krause

Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Wieland Krause Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Falk Wenzel

Andrea Pichl, delirious Dinge II, Installationsansicht Werkleitz Festival 2019 Modell und Ruine, 2019© Werkleitz 2019, Foto: Falk Wenzel

Interview Andrea Pichl mit Daniel Herrmann

DH: In einigen deiner Arbeiten spielst du mit Grundrissflächen des Wohnungsbaus der Nachkriegsmoderne, indem du sie zu raumgreifenden Skulpturen verarbeitest. Andere Installationen erinnern an Architekturmodelle für Projects oder Trabantenstädte sozialistischer Prägung. Die hier von dir befragte, und ich möchte sagen, bearbeitete Ästhetik dürfte den in unserer Kindheit und Jugend allgegenwärtigen Formen, Flächen und Farben entsprechen. Inwieweit sind deine Arbeiten biographisch?

AP: Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, die ich jedoch nicht kurz beantworten kann, wenn mir überhaupt ein Abstand zu meiner eigenen Person gelingt.

Ganz sicher haben meine Arbeiten einen biographischen Ursprung, jedoch nicht allein in ihrer Ästhetik. Hierzu würde ich gern einige Passagen aus dem Textbeitrag von Alexander Cammann, Redakteur im Feuilleton DIE ZEIT, in meinem kürzlich erschienenen Katalog zitieren, da er sich darin genau des Biographischen in Verbindung zu meiner Arbeit annimmt und das in seiner Sicht von außen sehr viel besser beschreibt, als ich es könnte: „Die Parallelisierung von Lebenszeit und Weltzeit, von privater Existenz und historischem Hintergrundrauschen, ist ein beliebtes Spiel [...]. Wer also 1964 in der DDR geboren wurde [...], der muss in seinem weiteren Leben gar nichts mit Ha-Neu zu tun haben – auch wenn dann jemand wie Andrea Pichl die Kinderjahre in Moskau verbrachte, 1973 zurückkehrte, als Walter Ulbricht während der [...]Weltjugendspiele starb, und fortan neben dem gerade emporgezogenen Ostberliner Allende-Viertel wohnte. [...]Dennoch gibt es eine sehr spezielle Generationenlage der in diesen Jahren nach dem Mauerbau 1961 geborenen DDR-Intellektuellen – gleichsam eine Sternenkonstellation bei Geburt, als Vorzeichen des Werkschicksals. [...] Für die Jüngeren [...] gab es nur noch die Agonie der Diktatur, jene graue Erstarrung, allseits herrschende Lüge und fortschreitende Dämlichkeit, die natürlich ebenfalls brutal sein konnte. Die Sache war für die um 1964 Geborenen offensichtlich faul, morsch, gescheitert und vergeblich, ja schlicht und einfach falsch – [...] Verweigerung und Verachtung waren die längst verinnerlichten Lösungen, die sich bis zur Rebellion anstauten. [...] Aus diesem gesellschaftlichen Sein auf das künstlerische Bewusstsein zu schließen, wäre trivialmaterialistisch und würde denkbar banal die ästhetische Eigenlogik des Kunstwerks verfehlen. Aber es gibt den Nachhall von Zeit und Form bei Andrea Pichl. In der Form kann sich die Zeit spiegeln, die Utopie und deren Scheitern, voller Seltsamkeiten, Unmöglichkeiten und Scheinrealitäten, zwischen Vision und Absurdität, ein Amalgam aus Vergangenem und Gegenwärtigem.“

DH: Max Frisch möchte mit seinen Fragebögen erreichen, dass wir wissen wollen, ob wir Humor haben, wenn wir allein sind. Da du in unserer Vorrede über deine Arbeit für Modell und Ruine den wundersamen Vorgarten in Jacques Tatis Film Mon Oncle mit einbezogen hast, möchte ich gerne wissen, wie es bei dir ist und ob du für oder gegen „Learning From Las Vegas“1 bist.

AP: Wenn du mit „Learning from Las Vegas“ darauf abzielst, ob mich „[d]as Gewöhnliche und die Folklore“ und „die anonyme kommerzielle Architektur“(2) und die oft triviale Formensprache der Massenkultur als wichtige Quelle für meine Arbeit interessiert, dann kann ich deine Frage bejahen. Die Quellen selbst und die Werte aus den Bereichen der Massenkultur sind mir weniger wichtig als die Verarbeitung dieser zu etwas Neuem, so wie das auch Venturi schreibt. Sozusagen interessiert mich eine Überhöhung und Verfremdung des Gesehenen bis in die Absurdität. Mich interessiert dabei auch das scheinbar grundsätzliche Verlangen der Menschen nach kollektiver Sicherheit, dem Vergnügen an Annehmlichkeiten im ästhetischen Sinne. Annehmlichkeiten, die von Dingen ausgehen, die nicht wesentlich sind.Dinge mit ihrer vermeintlich einzig verständlichen Sprache, ihrer Beziehung zueinander.

Humor spielt natürlich eine zentrale Rolle in meiner Herangehensweise. Um deine Frage dazu beantworten zu können, sind auch die „wundersamen Vorgärten“ von Jacques Tati, wie du sie sehr schön nennst, bestens geeignet und als gedankliche Stütze in meiner Installation für Modell und Ruine unerlässlich für mich.

In seiner Gartenanlagemit ihren geometrischen Mustern aus farbigen Kieseln und Glas, mit zu eng gewundenen Wegen, zu weit und manchmal zu eng gelegenen Trittsteinen, die dem menschlichen Schrittmaß absurd entgegenstehen und dieich so wahnsinnig komisch finde, beschreibt er einen Zustand einer vermeintlichen Ordnung, in der sich Unbehagen und Faszination an der Moderne ausbalancieren. Komisch deshalb, weil der Mensch in dieser durchrationalisierten und hoch ästhetischen Anlage nicht funktionieren kann. Mich faszinieren in Tatis subtilen Arrangements sowohl der feine Beobachtungshumor in Bezug auf das Verhalten der Menschen in ihrer Beziehung zu den sie umgebenden Dingen als auch die Gegenstände in ihrer Beziehung aufeinander.

Und um damit wieder auf Venturi zurückzukommen: nicht die Bauwerke der Moderne sind „funktional“, sondern gerade die trivialen und mitunter hässlichen Formen des Bauens, die den Großteil der Städte ausmachten und ihre reale Funktionalität tagtäglich in der Praxis unter Beweis stellten.

DH: Die von dir in Sunset-Farben getauchten Gitter und kunstschmiedeartigen Gefährte zitieren eine in meinen Augen durchaus schmerzhafte Ästhetik. Beat Wyss schreibt in Die Welt als T-Shirt: „Doch das ‚Volk‘ hat die ästhetische Maßregelung der Moderne mit der List des schlechten Geschmacks unterwandert.“ (3)

AP: Ja, genau das interessiert mich in fast jeder Arbeit: WIE das „Volk“ die ästhetische Maßregelung der Moderne mit der List des schlechten Geschmacks unterwandert hat. Ja, ich bin mit großer Lust auf der Suche nach Details der massenkulturellen Formensprache aus der selbsttätig gestalteten Umwelt, nach Details, die ich subjektiv der Kategorie „Geschmacksunsicherheit“ zuordnen würde, die populärer Warenästhetik und Konsumkultur entspringen. Mich interessiert die Beobachtung der vermeintlich einheitsstiftenden Kraft und Sicherheit, eine Form von vermeintlicher Geborgenheit und Zugehörigkeit, die diesem Regelwerk und diesem Formenvokabular offenbar zugrunde liegt. Vor allem interessieren mich aber meine Beobachtungen der „populären“ Formsprache und Massenkultur, die von Bewohnerinnen eigentätig gestalteten Erscheinungen ihrer Lebenswelt dazu zu benutzen, sie in einem weiteren Schritt zu verfremden, zu überhöhen und komplett dysfunktional und ästhetisch noch mehr, als sie es schon sind, ad absurdum zu führen – diese alltäglichen Dinge zueinander in andere als gewohnte, in nicht wiedererkennbare Beziehungen zueinander zu setzen – bis zur vollständigen Unlesbarkeit.

Mich interessieren auch die Zwischenräume, die oft wichtiger als die Bauten sind. An ihnen lässt sich leicht ablesen, wie die Bewohner Besitz von ihrer Umwelt ergreifen und sie selbstverfügt gestalten, und letztlich, wie über Design soziales Verhalten ausgelöst wird. Der Freiraum wird eine Bühne, an der sich auch die soziale und kulturelle Geschichte der Bewohnerinnen ablesen lässt.

1 Die Publikation Learning from Las Vegas von Robert Venturi, Denise Scott Brown und Steve Izenour nahm 1972 die Glücksspielmetropole und ihre populärkulturelle Architektur vorurteilsfrei in den Blick.

2 Michael Müller. „Learning from Las Vegas? Anmerkungen zu einem durchaus folgerichtigen Missverständnis”. (https://docplayer.org/43724570-Michael-mueller-learning-from-l... 2.4.2019])

3 Beat Wyss, Die Welt als T-Shirt – Zur Ästhetik und Geschichte der Medien, DuMont, Köln 1997, S 111.